資料中心太“熱”了,是時候讓它“冷靜”下來

資料中心太“熱”了,是時候讓它“冷靜”下來

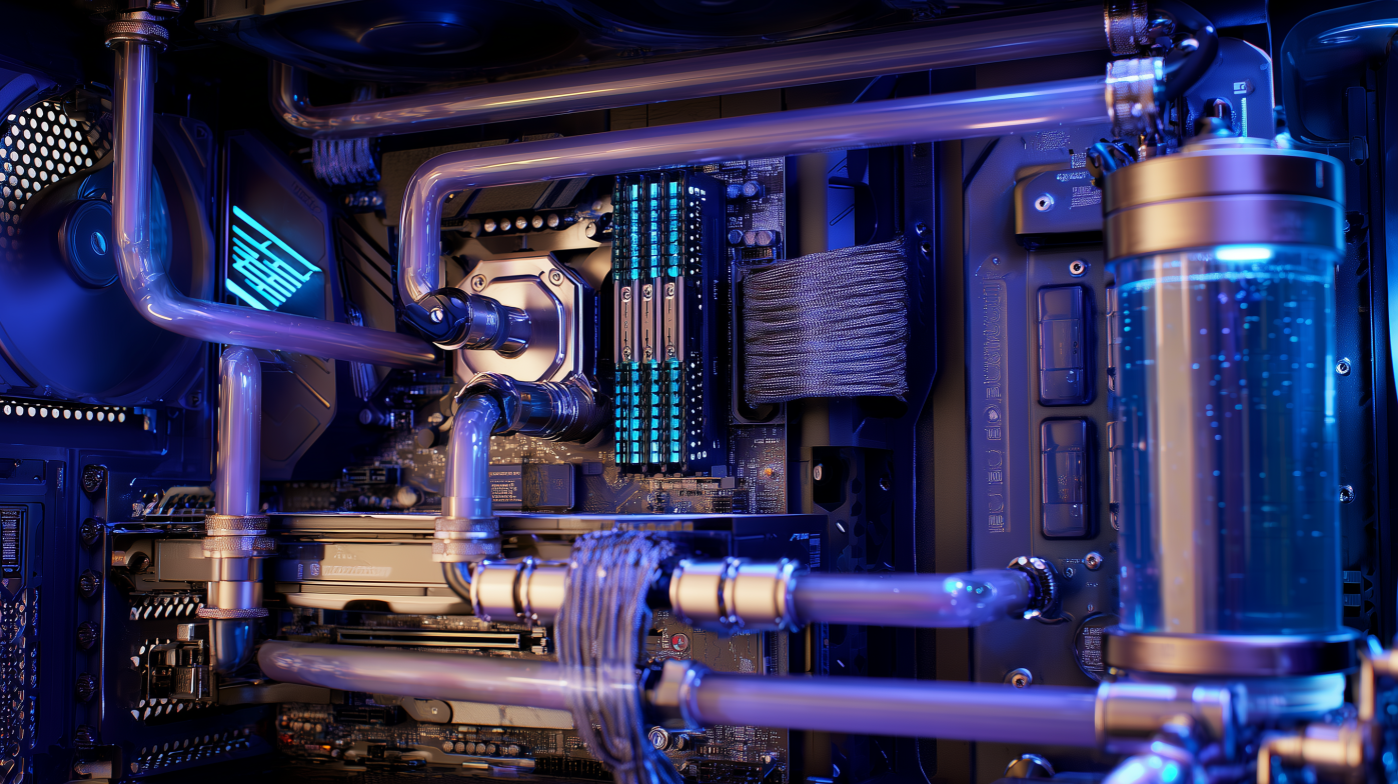

走進現代化的資料中心,您首先注意到的不是閃爍的伺服器,而是聲音。風扇不斷發出的嗡嗡聲,將熱空氣從處理器推入大型冷卻系統,長期以來一直是雲經濟的核心。多年來,更大的風扇和更優的氣流工程足以保障伺服器的安全運行。

現在情況不同了。

人工智慧改變了計算的物理原理。晶片所消耗的電力和所產生的熱量,已經超過了空氣所能實際帶走的上限。這一轉變正在推動一次數十年難得一遇的基礎設施變革——從空氣冷卻向液體冷卻的轉型——並正在催生出人工智慧供應鏈中最容易被忽視的投資機會之一。

熱牆:為什麼空氣冷卻會破裂

要瞭解液體冷卻的興起,請考慮人工智慧晶片的熱量曲線。

• NVIDIA 的 V100 GPU (2017) 消耗約 300 瓦。

• H100(2022 年)躍升至 700W。

• 據報導,最新的 Blackwell GPU(2024+)每晶片功率為 1,200W。

• 雲提供商計畫在未來幾代產品中達到 2,000W 或更高。

這只是每個晶片。一個滿載的 AI 機架現在可以超過 100 千瓦,早期訓練集群攀升至 200-300kW 範圍。

傳統的空氣系統不是為此而建造的。空氣的導熱係數較低,這意味著您必須移動大量空氣才能帶走熱量。這需要更大的風扇、更高的氣流、更響亮的房間,並最終需要更大的建築物來容納設備。經濟學先於物理學崩潰。

冷卻曾經是次要問題——僅次於計算的舍入誤差。現在它是一個門控因素。如果不能散熱,就無法部署 GPU——在 AI 時代,閒置的矽是不可接受的。

液體冷卻:簡單的物理升級

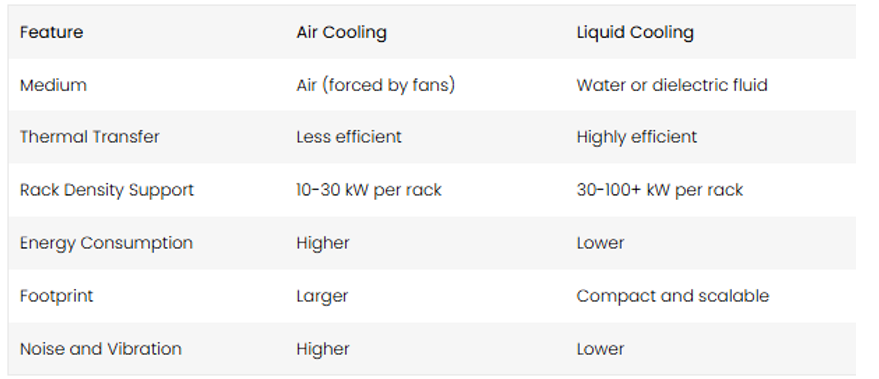

液體冷卻不僅僅是一種新工具,它是一種介質的改變。冷卻劑不是用空氣噴射切屑,而是直接被帶到熱源。

水和工程流體是:

• 導熱性是空氣的 20-100 倍。

• 密度高出 800 倍,這意味著它們每單位體積攜帶更多的熱量。

• 能夠支持比空氣高 3-5 倍的機架密度。

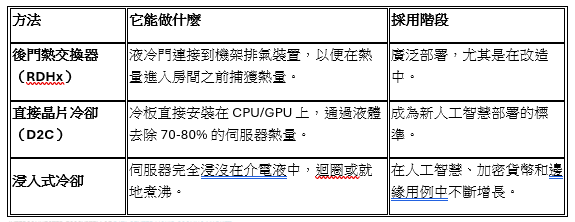

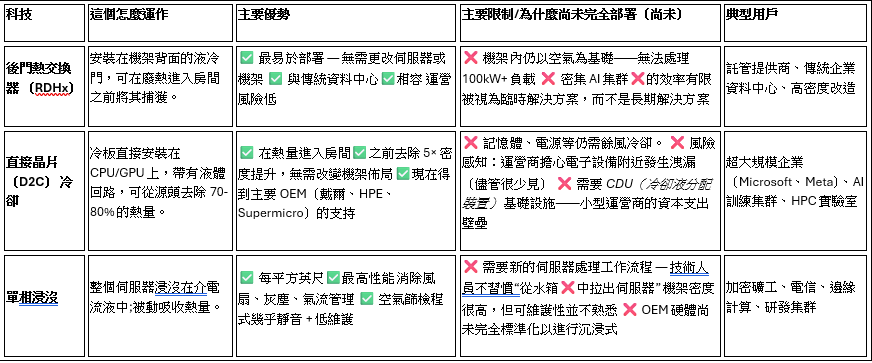

液體冷卻有幾種架構,但考慮它們的最簡單方法是按接觸級別:

在大多數設施中,操作員不需要選擇一種方法。他們混合搭配。常見的混合模型可能會將用於 GPU 的 D2C 板與空氣或 RDHx 配對用於其他所有內容。這允許在不重建整個設施的情況下逐步採用。

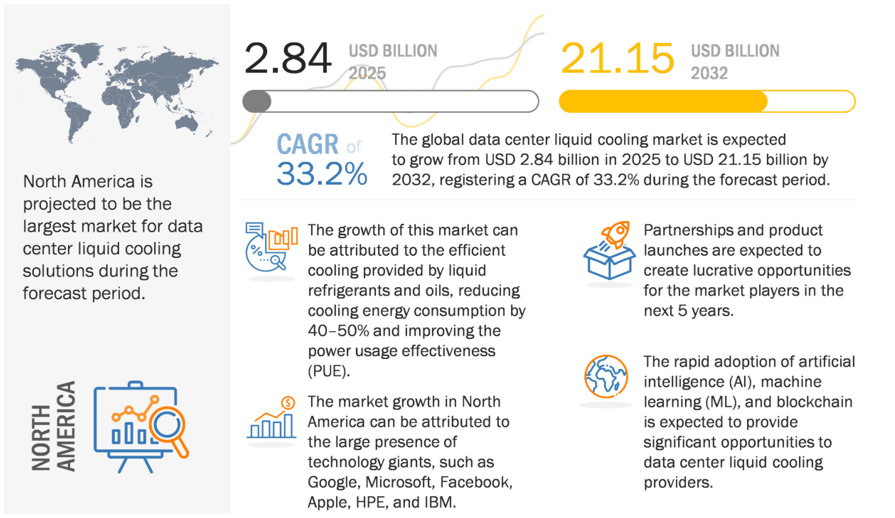

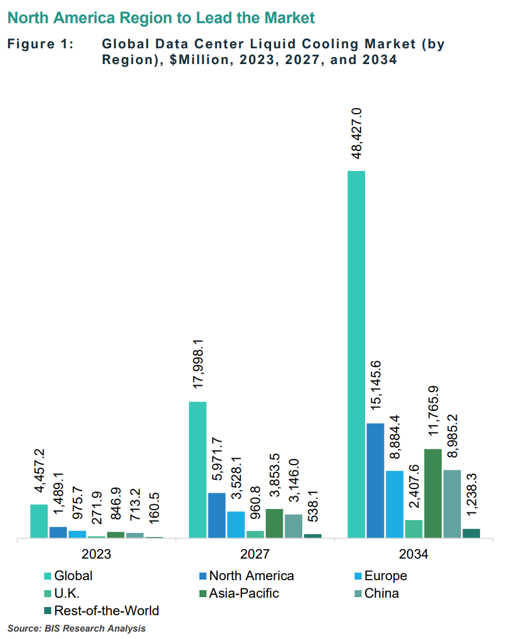

儘管有頭條新聞,但液體冷卻仍處於其採用曲線的早期階段——這正是投資者關注的原因。根據 Markets and Markets 的資料,全球資料中心液體冷卻市場預計將從 2025 年的 28 億美元增長到 2032 年的 211 億美元,複合年增長率超過 33%,令人瞠目結舌。

誰在推動液冷技術的採用?聚焦超大規模企業

液體冷卻的普及並非由供應商主導,而是由超大規模企業推動的。

• Microsoft、Google、Meta 和 Amazon 正在積極在其 AI 集群中部署液冷機架。

• NVIDIA 現已與冷卻技術合作夥伴直接協作,以確保部署具備熱擴展能力。

• 託管服務商正將其機房改造為“液冷就緒”環境,以吸引 GPU 租戶入駐。

• 金融、科研、電信及高頻交易企業則在採用沉浸式液冷技術,以最大程度地降低單位體積內的延遲。

儘管亞洲與歐洲市場正在迅速跟進,但北美仍處於領先地位,這得益於其強勁的雲基礎設施資本支出,以及圍繞能效與熱能回收的監管壓力。

當今的主力與明天的顛覆者

並非所有的液體冷卻都是一樣的。今天部署的技術是運營商所說的“部署級散熱工具”,這意味著它們與現有的伺服器格式配合使用,並且不會強迫資料中心重寫其架構。

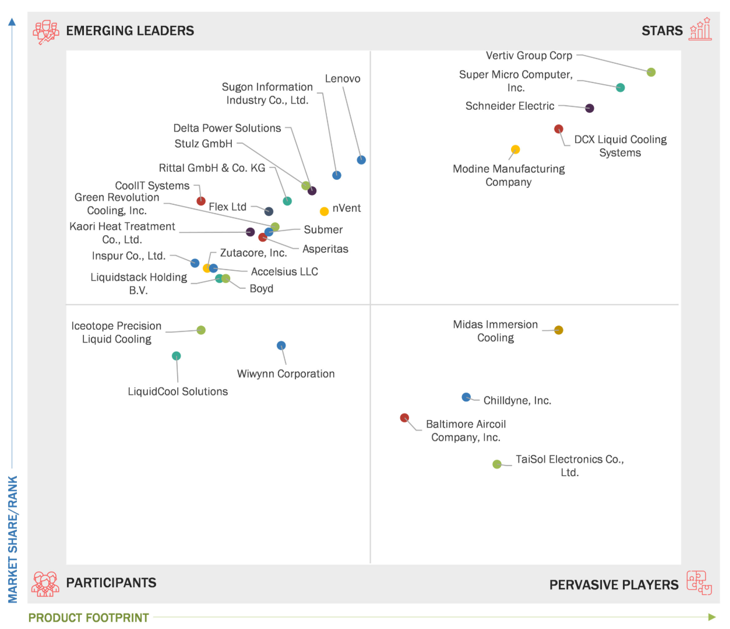

投資案例:為什麼 Vertiv(VRT) 是最純粹的液冷概念股

若將 AI 晶片視為“燃料”,那麼液體冷卻便是傳輸與穩定熱量的“管道系統”。在這個“管道生意”中,有一家企業脫穎而出:Vertiv(紐約證券交易所代碼:VRT)。

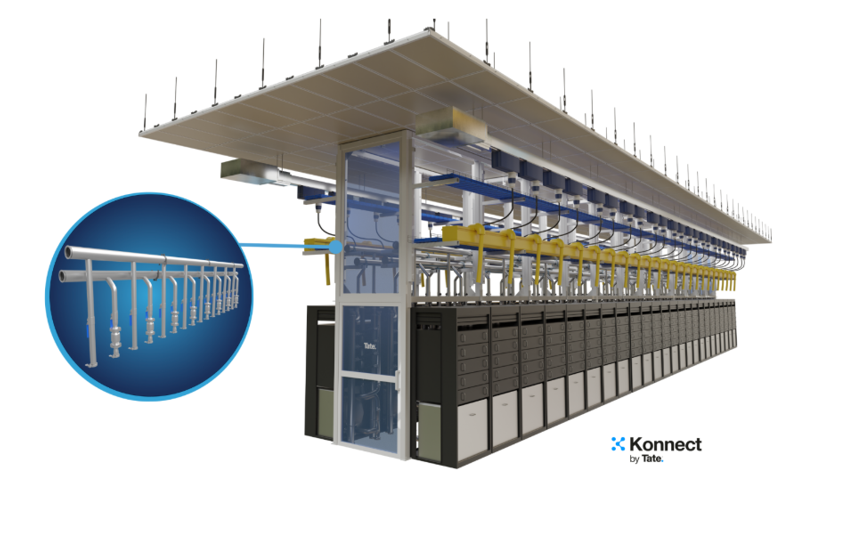

Vertiv 構建支撐液體冷卻的關鍵基礎設施,包括:

冷卻劑分配裝置(CDU):充當泵站,將冷卻液在機架與設施系統之間傳輸;

後門換熱器:可進行改裝的解決方案,可將傳統標準機架轉變為液冷設備;

浸沒式儲罐與模組化系統;

排熱裝置(如幹式冷卻器和冷卻塔):專為應對高回流液溫而設計;

端到端的系統集成與維護服務:這一點至關重要,因為運營商普遍不願從多個供應商處拼湊系統。

近期的案例研究顯示,Vertiv 的浸沒式液冷系統可將資料中心的 PUE(電力使用效率)從 1.6 降至 1.25,將所需託管空間減半,並使年均二氧化碳排放量減少超過 20%。這不僅是一場關於能源效率的變革,更關乎單位面積收益能力的躍升。

華爾街已開始關注。該公司股價在過去一年中翻了一倍以上,但其長期增長軌跡依然清晰可見。隨著伺服器機架密度的不斷上升,Vertiv 所提供的“每次部署所需部件”也將水漲船高——每個 AI 機架不僅需要 GPU,還需要泵、歧管、冷卻門、熱交換器、控制系統以及相關服務合同。

如果你相信人工智慧仍處於發展的早期階段,那麼 VRT 就是應對“熱瓶頸”的最佳“挑鍬者”式投資機會。

下一個前沿領域:微流體與相變冷卻

儘管當今大多數液冷部署仍依賴迴圈水或導熱油,但更先進的解決方案正在出現——它們可能再次重塑整個格局。

兩相液體冷卻技術利用密封冷板中的沸騰與冷凝過程。冷卻液在這一過程中不僅被加熱,更發生相變,從而吸收更多熱量。這一原理帶來了更高的液體回流溫度(在許多氣候條件下無需冷卻器)以及更低的泵送功率需求。

更具未來感的是微流體技術,其通過在冷卻板上直接蝕刻微小通道或噴射流,甚至最終蝕刻至晶片基板本身,實現極限熱管理。Microsoft 聯合多家研究機構,正積極探索微噴射冷卻,有朝一日,或可在晶片級實現對 5,000 瓦處理器的有效冷卻。

這些技術目前仍處於早期階段,尚未在超大規模應用中實現商業化。但投資者應將其視為未來的選項,而非現有模式的威脅。即便冷卻技術更加靠近晶片核心,仍需將熱量從機架內部轉移至建築物外部。這正是 CDU(冷卻劑分配單元)、排熱設備和控制系統發揮作用的關鍵環節——也正是 Vertiv 所擅長的領域。

市場接下來的方向

液體冷卻並非一個投機性概念。它已在大規模場景中落地部署。這場技術更替不會一蹴而就,但其趨勢已不可逆轉,原因非常簡單:

• AI 晶片將持續釋放更高熱功率;

• 空氣冷卻在大規模條件下日益變得不可行;

• 液體冷卻將佔據越來越多的新建算力設施份額。

最可能的發展路徑如下:

一. 當下:混合部署房間 —— 後門熱交換器(RDHx)+ 晶片直冷(D2C)+ 空氣冷卻;

二. 未來五年:D2C 成為專為 AI 設計的資料大廳的預設配置;

三. 中長期:隨著成本下降,浸沒式冷卻與相變冷卻方案逐步推廣;

四. 最終階段:微流體設計將散熱技術融入晶片封裝本體之中。

最後的思考:不要只押注 GPU,而應關注讓它們運轉的基礎系統

投資者正在蜂擁進入 NVIDIA 等晶片製造商,這在趨勢初期無疑是正確的。但人工智慧基礎設施的下一階段回報,很可能不再來自“矽”,而是來自那些確保矽能夠穩定、持續以滿負載運行的配套設施。

歸根結底,AI 性能的問題不僅僅關乎計算能力,更是一個熱管理問題。在解決這一“熱瓶頸”的過程中,液冷技術不僅僅是眾多選擇之一,它正構成使整個人工智慧經濟在實體層面上成為現實的基礎層。

這就是為何 Vertiv 理應成為每一位關注 AI 基礎設施的投資者關注名單中的常駐一員。因為當世界走向“液態化”,你會想要擁有“管道”。