2025年第四季全球經濟展望(二)-日本和中國

宏觀概覽

自7月自民黨在參眾兩院雙雙失利以來,市場的關注點主要集中在三個問題:其一,日本能否與美國達成建設性的貿易協議;其二,首相石破茂是否最終會請辭;其三,在這樣的不確定背景下,誰將成為自民黨的新任領導人,以及日本央行(BOJ)何時會重啟加息。前兩個問題如今已有了明確答案,而第三個問題正在成為市場焦點。

為構建我們的展望框架,有必要重新審視日本過去幾年的發展軌跡。自 2022 年 3 月聯準會開啟其史上最激進的加息週期以來,日圓——作為全球主要的負收益融資貨幣——對美元大幅貶值,在短短七個月內從 115 跌至 150。利差交易被廣泛視作主要驅動因素。儘管日圓疲軟侵蝕了購買力,但它同時提振了入境旅遊業,並與財政擴張及「安倍經濟學」的遺產共同作用,幫助日本擺脫了持續數十年的通縮。不斷上升的通脹反過來推動了「春鬥」工資談判取得更強勁成果,家庭工資年增長率攀升至 5-6%。

這一良性循環對日本至關重要,政策制定者似乎不惜一切代價意圖維持它。然而,通脹已變得越來越難以掌控。俄烏戰爭加劇了依賴進口經濟體的食品價格,儘管名義工資增長,實際工資卻持續為負。家庭購買力的這種惡化,加劇了老百姓對自民黨的不滿情緒。自 2022 年安倍晉三遇刺後,缺乏強有力的領導人物進一步削弱了該黨實力,即便自民黨與公明黨組成的執政聯盟在兩院中仍無法掌握絕對多數。

從投資者的視角看,日本央行始終行動遲緩且令人失望。在通脹持續和日圓結構性疲軟的背景下,維持超寬鬆政策的理由已然減弱。以全球標準衡量,日本央行已「落後於曲線」。然而,日本央行似乎受不同考量指引:即守護來之不易的通脹成果。在經歷了數十年的通縮和工資停滯之後,政策制定者擔心過早收緊政策可能扼殺這一勢頭。他們的策略一直是容忍公眾的不滿,接受日圓走弱,並保持異常謹慎的語調——哪怕以信譽為代價——以期鞏固通脹預期,確保持久擺脫通縮。

聚焦10月4日

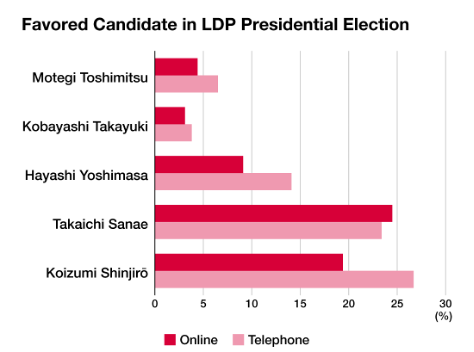

自首相石破茂宣布辭職後,自由民主黨(自民黨)將於 10 月 4 日舉行總裁選舉。隨著 9 月 22 日正式通知發布,五位國會議員登記為候選人。其中,小泉進次郎和高市早苗被廣泛視為最有力的競爭者。

這將是一場「全規格」選舉,投票者包括自民黨國會議員和地方黨員。總票數為 590 票:國會議員 295 票(每人一票),地方黨員約一百萬人共享 295 票。若首輪無人獲得絕對多數票,則前兩名進入決選,屆時國會議員票數仍為 295 票,但地方黨員票數減至 47 票(每都道府縣一票),這顯著增加了黨內議員的影響力。鑑於有五名候選人參選,決選的可能性極高。

在去年的選舉中,高市早苗在首輪國會議員票數中領先,但石破茂因獲得更穩固的整合支持而最終在決選中勝出。類似地,小泉進次郎在首輪國會議員票數中拔得頭籌,凸顯了其在議會階層中的吸引力。

轉觀本次選舉週期,高市早苗目前在全國民意調查中以微弱優勢領先(23% 對 小泉進次郎的 22%)。然而,鑑於選舉投票的性質,決定性因素將是自民黨內部支持率的再分配。值得注意的是,石破茂在辭職前會見了前首相菅義偉和小泉純一郎(小泉進次郎之父)。這表明石破茂派系可能會轉向小泉進次郎,特別是考慮到他們的政策的相似性以及關於日本央行政策的鷹派立場。此外,作為一個傳統大黨,自民黨是否已準備好接受一位女性領導人和像高市早苗這樣的財政鴿派人物,仍不確定。基於這些因素,我們判斷,諸如小泉進次郎或林芳正等延續性或中間派路線候選人的勝選機率更高。

在政策層面,通脹仍是公眾關注的主要焦點。若高市早苗推行其擴張性財政議程——這通常與日圓貶值和通脹上行壓力相關——公眾的不滿情緒可能會加劇。因此即使她獲勝,也可能被迫採取更鷹派的立場,以平衡市場穩定與選民情緒。總體而言,我們認為自民黨傾向於選擇一位中間派候選人,以守護政治連續性和經濟穩定。讓我們拭目以待明日結果!

日本央行收緊政策?

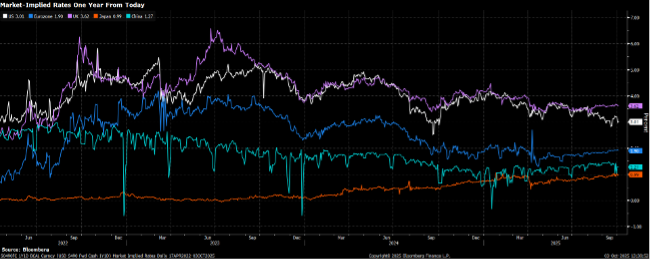

我們的觀點自六月以來保持不變:儘管利率互換的市場定價顯示年底前將有約 20 個基點的加息,但我們認為日本央行在 2025 年下半年進一步加息的可能性不大。

近期的自民黨領導層更迭使政治背景處於不穩定狀態。在此環境下,日本央行有強烈動機避免增添不確定性。對植田和男而言,「以不變應萬變」是最佳選擇,尤其是在新政府尋求鞏固其根基之時。此刻的政策意外可能放大外匯和日本國債市場的波動性,而政治建制無法承受新的不穩定因素。日本央行行長植田和男一貫表現出謹慎偏好。即使在最近的貨幣政策會議上,他也拒絕暗示任何迫在眉睫的緊縮政策,這強化了其作為主要央行中最為保守行長之一的聲譽。他的指導原則仍是耐心:等待更明確的數據確認後再行動,而非對短暫信號作出反應。這一做法令市場失望,但與他上任以來的行為模式一致。

此外,美國關稅的影響開始顯現。企業利潤率,尤其是出口比重高的製造業部門,已面臨壓力。在此環境下增加更高的借貸成本將放大下行風險。在日本企業正受外部擠壓之時,加息看起來將不像是政策正常化,而更像是政策誤判。

或許保持剋制最令人信服的理由在於債券市場。長期日本國債收益率近幾個月已大幅飆升,反映了粘性通脹和全球期限溢價重新定價的共同作用。日本央行進一步加息將加速這一上升趨勢,收緊企業融資條件並抑制貸款需求。對於一個剛剛擺脫通縮引力的經濟體而言,這是一個巨大的風險。

簡而言之,日本央行繼續落後於曲線,但這是其有意為之。植田的盤算是:維持通脹勢頭比迎合市場預期更為重要。在脆弱的政治環境中,伴隨著關稅的影響和日本國債收益率曲線趨陡,保持剋制不僅是阻力最小的路徑,也是最符合維護穩定目標的政策。因此我們預計年內不會有任何加息。

日圓策略

目前,日圓走勢維持在政府與日本央行的「舒適區間」。過度貶值會激起民眾不滿,而過度升值則會削弱近年來來之不易的脫離通縮成果。在此背景下,我們認為140–150區間是務實的均衡點。在實際操作中,接近150買入、接近140賣出的戰術已在執行中取得良好效果。

進階策略方面,賣出美元兌日圓波動率同樣具備吸引力。我們認為,在舒適區間內,未來的波動難以重現過去幾年的極端行情。圍繞140–150區間建立delta、gamma和vega的組合,既能捕捉區間波動帶來的收益,又能保持一定選擇權,風險回報比相當可觀。

從結構性視角看,我們繼續認為日圓在基本面支撐下處於長期升值軌道。然而,在短期內——尤其是整個第四季度——我們傾向於看跌。日本央行行長植田和男保持謹慎和保守,儘管市場定價約 20 個基點的加息,但他並無進一步加息的意願。如果植田在十月份再次令日圓多頭失望,匯率回落至 150 的可能性似乎很高。

同時,市場對聯準會降息速度過於樂觀(見我們上週的《美國展望》)。如果聯準會降息幅度或速度低於市場定價,美元走強可能重新顯現。在此情境下——美元走強,日圓走弱——第四季度可能提供一個適時機會逢低買入日圓,以更具吸引力的入場點建立中期多頭敞口。

中國概要

恒生指數與恒生科技指數雙雙創下四年新高,10月2日恒生指數突破27,000點。與此同時,A股市場的上證綜指也創下五年新高。從全球角度來看,今年以來中國股市的表現與其他非美市場高度一致,背後或有共同驅動力:對聯準會激進降息、美元持續貶值及美國增長放緩的預期。

然而,我們認為市場對聯準會寬鬆幅度與美元貶值空間的預期過於樂觀。當前定價幾乎假設了一條單線式的降息與美元下行路徑,留給負面意外的空間有限。一旦預期反轉——無論因美國通脹粘性、增長數據改善,還是聯準會放緩降息——中國股市,尤其是外資主導的離岸市場,可能面臨顯著的估值壓力。

宏觀疲弱

2025年上半年,中國實現了5.3%的實際GDP增長。但在這一表面亮點下,通縮壓力依舊明顯。所有上市公司(A股、H股、中概股)的營收幾乎零增長,淨利潤僅增4%。二季度放緩更為明顯:整體盈利增速降至2%,其中A股非金融企業盈利同比下降2.1%,中證1000盈利更是下滑11%。展望下半年,若沒有新一輪大規模刺激,中國經濟增速將顯著放緩,對企業盈利構成更大壓力。

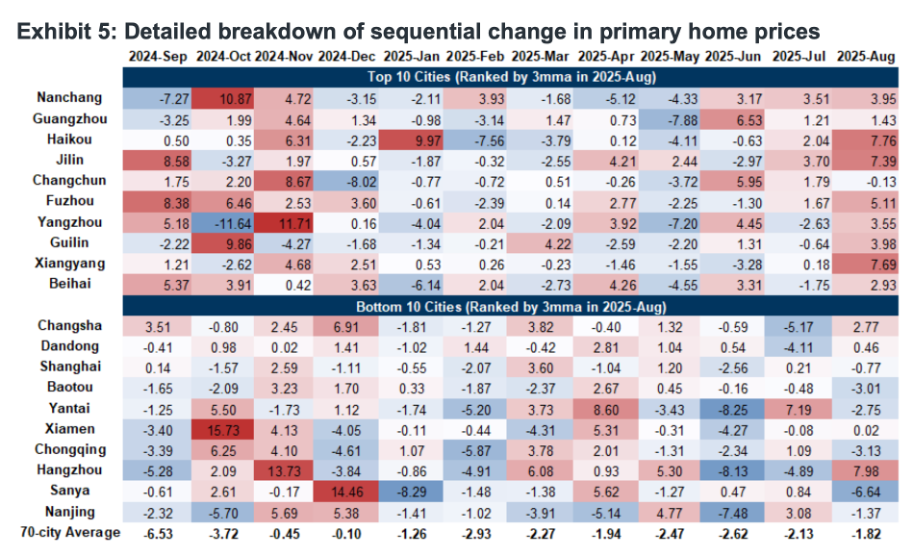

從同比角度看,CPI 和 PPI 在 2025 年大部分時間均處於負值區間。7月和8月的高頻數據顯示動能相對於上半年明顯喪失,尤其體現在:財政刺激力度減弱、基礎設施投資急劇放緩、汽車和家電銷售疲軟。在外部方面,受關稅效應和提前出口消退影響,對美出口下降 33%。然而,抵消這一拖累的是,在對其他地區的出口顯示出韌性,這受到內需疲軟和人民幣實際有效匯率大幅貶值的支撐。

在價格方面,儘管中央政府在 7 月發起了旨在遏制過度競爭的「反內卷」運動,但由於缺乏需求側的配套措施,上游價格上漲未能傳導至下游。其結果是對 PPI 的積極影響既是暫時的也是邊際的,而 CPI 繼續低於季節性常態。

股市泡沫

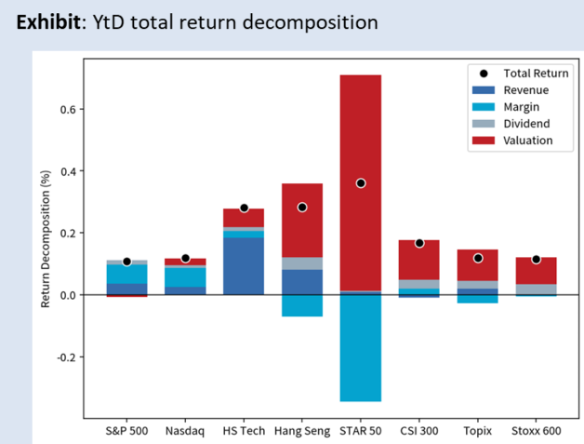

與疲弱的宏觀背景和企業盈利形成鮮明對比的是,中國股市上演了一輪強勁的上漲行情。年初至今,MSCI 中國指數漲幅超過 30%,與全球其他股市的強勢大體一致。然而,必須指出的是,此輪飆升幾乎完全由估值擴張驅動。在沒有相應盈利復甦的情況下,進一步的倍數擴張恐將製造金融不穩定。下圖闡釋了為何在估值高企的情況下,我們仍更偏好美股,以及為什麼我們對中國股市的立場較為謹慎。

這種急劇的重新定價隱含了高度樂觀的盈利預期。市場共識預計 2026 年 MSCI 中國盈利將增長 16%——這一速度在過去十年中僅於有2017 年和 2021 年超越。從宏觀視角看,實現這一軌跡需要中國回歸溫和通脹並顯著收窄其產出缺口。鑑於當前的經濟狀況,此類假設顯得過於雄心勃勃。

政策制定者在某種程度上已將股市視為中國「軟預算約束」的一部分,尋求通過風險資產價格上漲來提振家庭財富和信心。然而,與房地產相比,股市的作用微乎其微,家庭對房地產的敞口大約是股市的十倍。隨著今年全國二手房價格下跌約 5%,股市帶來的正面財富效應不足以抵消房地產的拖累。與此同時,上市公司淨資產收益率(ROE)自 2018 年以來呈下降趨勢,疲弱或負的盈利增長使得主要指數陷入長期震盪區間。歷史表明,當股價與盈利基本面偏離過遠時,最終結果往往是財富再分配和更廣泛的收入不平等——這削弱而非支持了圍繞信心和消費的政策目標。

展望未來,在沒有明確盈利復甦的情況下,流動性和情緒仍將是中國股市的主導驅動因素。投資者寄望於持續的貨幣寬鬆和充足的流動性來維持估值。這一論點基於兩點:第一,家庭儲蓄率自疫情以來顯著上升;第二,2025年將有大量定期存款到期。結合存款利率下降和股市的相對吸引力,這可能鼓勵資金向風險資產輪動。7-8月的資金流顯示有跡象表明資金正從存款流向股市和非銀行金融機構。然而,我們視這更多是此前市場上漲的結果,而非根本性催化劑。在實際利率高企、房地產價格承壓、企業盈利依然疲弱的情況下,僅靠流動性驅動的漲勢難以證明其可持續性。