量子計算——當電腦遇上薛丁格的貓

一、從諾貝爾獎談起:量子為何「從微觀走向工程化」?

2025 年的諾貝爾物理學獎頒給了約翰.克拉克(John Clark)、米歇爾.H.德沃雷(MichelH. Devoret)和約翰.M.馬蒂尼斯(John M. Martinis),以表彰他們在量子力學領域的突破,這些成果也為量子計算的發展奠定了基礎。這個高光時刻再次將量子科學推上熱搜,自然也引出了人們對量子計算的討論。與此同時,在技術端亦傳來重大消息:Google宣布其新的量子演算法「Quantum Echoes」,在其 Willow 量子晶片上運行時,相較於經典超級電腦達成了大約 13,000 倍的速度優勢。當理論高峰與技術里程碑同時出現,我們便該思考:量子計算機與量子力學雖都冠以「量子」二字,但兩者究竟有何關係?在深入量子計算之前,我們首先要簡單說明「量子」是什麼。

量子指的是原子、電子等微小粒子所受控的奇特卻強大的規則——想像電子如「機率雲」般,能同時出現在多個位置,與日常物體大相逕庭。量子計算便利用這些規則來解決經典電腦無法處理的難題。

二、量子計算簡史:從思想實驗到多路並進

量子計算的發展像是一段橫跨 40 多年的長征:從大膽構想到初步原型,逐步推進。1981 年,物理學家費曼率先提出「用量子系統做模擬」的想法——因為經典電腦模擬量子現象效率太低,不如讓「大自然用自己的規則算題」。1985 年,David Deutsch 提出了量子圖靈機理論框架,證明量子計算在原理上可行且在某些問題上具優勢。

真正震撼業界的里程碑出現在 1994 年:Peter Shor 發表可高效分解大整數的量子演算法,意味未來量子電腦有機會在數學難題上擊敗經典計算(直接衝擊 RSA 等加密體系)。1996 年,Lov Grover 的資料庫搜尋演算法再次展現量子加速的魅力。此後,實驗腳步開始跟上:1990 年代末,實驗室已能實現兩個量子位元的基本運算,證明量子計算不只停留在紙上。

2011 年,加拿大新創 D‑Wave 依據絕熱理論提出量子退火(quantum annealing)機制,推出含 128 個量子位元的機器,號稱全球首款商用量子電腦。2010 年代,科技巨頭與新創競逐:超導量子位元、離子阱等多路線齊發,量子晶片的位元數從十幾個攀升到五十幾個。2019 年,Google 的「Sycamore」(53 量子位元)在 200 秒內完成特定任務,據稱經典超算需數千年——這被稱為達成「量子霸權」,雖然只在特定場景且引發不少討論。

進入 2020 年代,中美等國研發加速:IBM 相繼發布上百位元晶片,中國推出 72 位元的超導量子電腦「本源悟空」(2024 年上線並用於微調億級 AI 模型),顯示硬體穩步進展。儘管目前量子電腦仍原始、易受錯誤影響,但從無到有的歷程相當驚人——昔日的奇想正逐步走向原型,量子計算正加速逼近現實。

三、原理速讀:三大「超能力」、兩道「硬門檻」

量子位元(qubit)是什麼?

把經典電腦的位元想成一枚硬幣:不是正面(0)就是反面(1)。量子位元像一枚旋轉中的硬幣:在未被量測前,它同時處於 0 與 1 的疊加狀態。這使它能同時代表多種可能,帶來指數級的狀態空間。

量子計算之所以被寄予厚望,關鍵在於三大「超能力」:

- 疊加態——「分身術」:像魔術師同時出現在多個地方。一個量子位元可同時是 0 也是 1;2 個可同時代表 4 種組合(00、01、10、11);5 個是 32 種。這像同時平行探索多條路徑,在某些最佳化問題(例如旅行推銷員路徑)上可能遠勝逐一嘗試的經典電腦。

- 量子糾纏——「心靈感應」:像遠距雙胞胎,一個打噴嚏另一個也會。兩個糾纏的量子位元狀態緊密相關:量測其中一個會立即決定另一個,即使相隔遙遠。這讓系統可表達的資訊量指數成長,幫助模擬複雜分子(如藥物分子),經典電腦往往得耗費天文時間。

- 量測效應——「薛丁格的貓」:未開箱前,貓既活又死;一旦量測,狀態坍縮為確定值。對量子位元的量測會破壞疊加,因此演算法需在最後一步再量測,且多次重複以取統計平均,確保結果可靠。為了操控量子位元,研究者使用「量子閘」構成量子電路,類似經典電腦的與/或/非邏輯閘。

重要的是:量子計算不是在所有問題都碾壓經典計算。它的價值在於解決經典電腦幾乎無法處理的特定難題,例如整數分解、資料庫搜尋、量子化學模擬等,離全面通用的超高速計算仍有距離。

兩道硬門檻:

- 量子狀態脆弱。量子位元對環境極度敏感,微小熱擾動與電磁雜訊都會讓疊加與糾纏快速消失(量子退相干)。為降低干擾,常需在接近絕對零度、低振動、低雜訊環境下運作;即使如此,相干時間仍短,可執行的閘操作次數有限。

- 糾錯與擴展性。量子位元易出錯且不可複製,一般的錯誤校驗難以套用,需要量子糾錯。理論上可用多個物理位元編碼成一個容錯的邏輯位元,但常需成百上千倍的資源。要展現實質優勢,通常需要上百上千個高品質量子位元協同工作,對製程與控制技術要求極高。

四、從科學研究到商用:量子運算將如何改變我們的生活?

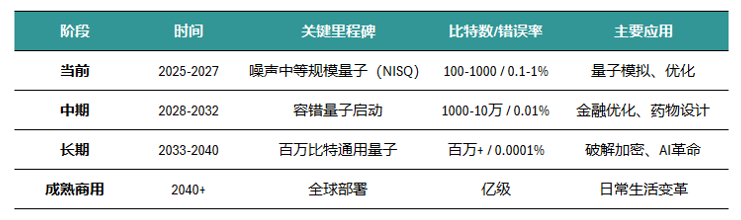

量子電腦究竟能做什麼?這個問題的答案會分階段演進,且將深刻重塑產業結構與日常。

- 短期應用(噪音中等規模系統)短期(NISQ 噪聲中等規模階段):

- 量子模擬:直接模擬分子行為,用於新藥研發與材料科學。例如,加速COVID-19疫苗設計,縮短從實驗室到市場的週期,從數年減至數月。

- 中期應用(中規模容錯系统):

- 最佳化與機器學習:金融投組優化(同時評估大量市場情境以控風險);物流供應鏈規劃(有機會降低 10–20% 碳排)。

- 加密轉型:Shor 演算法可破解 RSA,將推動全球改採「後量子加密」,強化網安;短期可能衝擊加密貨幣協定。

- 產業升級:如同蒸汽機引領工業革命,量子計算將自動化複雜決策,推動製造與營運智慧化,帶來可觀產值。

- 长期應用(大規模容錯系统):日常生活变革

- 醫療:個人化藥物設計、癌症治療突破;以量子加速基因體分析,延長健康壽命。

- 能源:優化電池材料、加速再生能源轉型,降低對化石燃料依賴。

- 交通:即時最佳化航班與自駕路線,舒緩都會塞車。

- 金融與加密:量子安全區塊鏈與數位貨幣;加速 AI 訓練,支撐智慧城市。

- 社會:如同工業革命從手工到工廠,量子計算將帶領社會跨越計算瓶頸——同時需面對

五、產業版圖:路線、雲與“賣鏟子的人”

當前產業沿多種硬體路線並進,並透過雲端與供應鏈生態共同成長。

技術路線及領先公司:

- 超導電路路線(規模領先,操作速度快): 利用超導材料在極低溫下實現量子位元,例如:

- 離子阱路線(精度最高,相干時間長): 透過電磁場束縛離子,以雷射操控,例如:

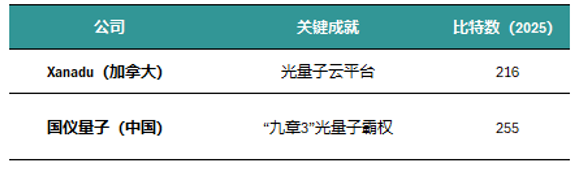

- 光量子路線(室溫運行,傳輸優勢): 以光子為載體,例如:

雲端服務領導者:IBM Quantum(最早開放,10萬+用戶)、Amazon Braket(多路線聚合)、Microsoft Azure Quantum(軟體生態最強)、Google Quantum AI(研究導向)。

除了這些領先硬體公司以外,這些"賣鏟子的供應鏈"也將發揮關鍵作用:

- Bluefors :全球超低溫稀釋冰箱領導者,提供量子實驗所需低溫環境。

- Keysight (KEYS US) :精密電子量測與控制設備,確保量子位元穩定運作。

六、未來機遇

對關注量子計算的投資人而言,這是充滿潛力但週期較長的不確定領域,可從三條主線著手:

- 首先,觀察硬體路線之爭:超導、離子阱、光量子並行,各有優劣。留意掌握關鍵技術的領先者,例如超導路線的 IBM、Google,離子阱的 IonQ,以及本地/區域具佈局的量子晶片團隊;適度分散,避免單一路線風險。

- 其次,佈局生態圈與應用層:量子演算法、產業場景解決方案、量子雲接入等「軟硬整合」與「賣水人」型企業,可能在硬體尚未全面成熟前就實現商業價值,並替傳統產業接上量子技術。

- 第三,追蹤衍生賽道:後量子加密、量子通訊、量子量測等,將因量子計算的崛起而受惠。密切關注行業里程碑(例如可用量子位元數、錯誤率與糾錯能力的躍升),以耐心與紀律因應市場波動,避免被短期題材帶偏。

總之,投資量子運算是一條長線賽道,得有耐心也要有策略定力。關鍵是盯緊產業的里程碑(例如可用量子位元數的提升、量子糾錯能力的突破),在卡位未來的同時保持理性,不要被短期題材帶著走。沿著前述主軸踏實深耕,才能在量子計算這條新賽道勝過大盤,分享未來的顛覆性紅利。