2025下半年經濟展望(日本與歐洲)

2025下半年經濟展望(日本與歐洲)

日本

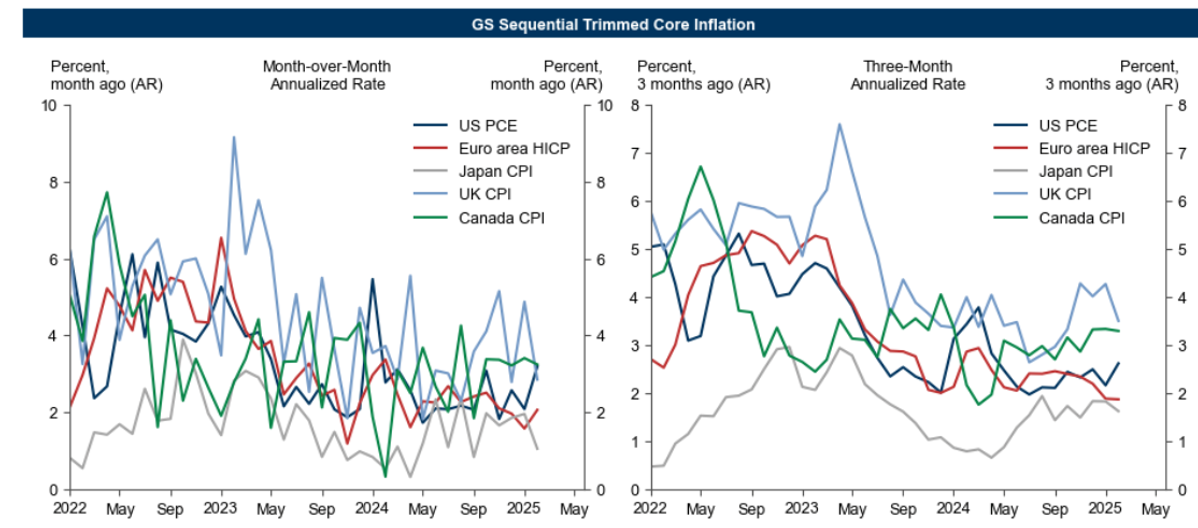

通膨壓力持續

2025年上半年,日本持續面臨較高的通膨水平。截至5月,全國消費者物價指數(CPI)年增3.5%,連續38個月高於日本銀行(BOJ)的長期2%目標。核心膨脹(剔除新鮮食品)達到兩年高點3.7%,而被日本銀行視為更能反映需求驅動壓力的「核心-核心」指數(剔除新鮮食品與能源)加速至3.3%,為2024年1月以來最快增速。

通膨上升的主要驅動因素是食品價格。5月核心食品通膨年增7.7%,進一步加劇家庭購買力的壓力。特別是大米價格年增101.7%,創下半世紀以來最大年度增幅。

儘管2025年春季工資談判(Shunto)實現平均5.46%的工資增長——為1991年以來最強勁——但仍不足以抵消快速上漲的生活成本影響。實質工資持續承壓,消費者信心因此惡化。

我們認為,儘管全球存在關稅及川普政策的不確定性,2025年可能繼續加息一次。一份近期日本銀行研究報告亦警告,若在原材料成本持續上漲時加息過慢,可能引發工資-價格螺旋上升,侵蝕央行公信力,並導致通膨超越生產力增長。

日本銀行不願收緊政策

理論上,通膨狀況可能支持進一步加息,但實際上,貨幣政策決策受政治與市場因素影響,與宏觀經濟基本面同等重要。

過去幾年,日本銀行採取觀望與數據依賴的策略。行長植田和男一再挑戰我們對央行政策預測的100%準確性。在6月貨幣政策會議(MPM)上,日本銀行再次將利率維持在0.5%,強調因美國關稅及中東緊張局勢的不確定性而保持謹慎。

自2023年上任以來,植田始終傾向審慎調整政策,通常透過媒體提前釋放訊號來測試市場反應,以減少意外波動。對交易員而言,這意味著與政策猜測相關的日圓升值往往在正式公布前數週已顯現。

我們堅信,日本銀行將在2025年下半年盡可能避免再次加息,原因如下:

1. 通膨的結構性意義:儘管通膨壓力持續,但對經歷數十年通縮與工資停滯的日本而言,適度物價上漲被視為經濟結構正常化的必要步驟。與全球主要已開發經濟體相比,日本的CPI仍屬最低之一。許多現任政策制定者在1980年代末經濟急劇下滑時成長,他們似乎決心確保日本徹底擺脫通縮陰影。此背景支持寬鬆政策立場,當局希望盡量保持低利率(特別是長期收益率),即使這意味著容忍部分民眾不滿。

2. 房地產市場支撐:得益於外國買家的強勁需求,日本後疫情時期的房地產市場表現強勁。低利率在維持此市場動能中扮演關鍵角色。支持性房市不僅推動建築與投資,還產生正向財富效應,刺激更廣泛的家庭消費。因此,日本銀行有強烈動機維持寬鬆金融條件,以保持此良性循環。

3. 貿易摩擦限制:美日之間的貿易摩擦尚未解決。儘管自「解放日」以來進行多輪雙邊談判,但尚未達成全面協議。第一季GDP零成長顯示日本經濟前景脆弱。作為汽車與電機等出口依賴型國家,日本特別容易受外部衝擊影響。在此背景下,日本銀行不太可能冒險過早收緊政策,這可能加劇下行風險或在貿易緊張局勢惡化時被迫逆轉政策。

4. 日圓的全球角色:日圓作為全球金融市場的主要融資貨幣之一,因2010年代的低利率而具有獨特地位。去年夏天日本銀行意外加息時——市場未做好準備——日圓大幅升值,引發2024年美國股市最大跌幅之一。這凸顯日圓在全球流動性動態中的核心角色,以及日本銀行政策的意外外溢效應。政策制定者現在更加意識到政策失誤對主要貿易夥伴(特別是美國)的影響,因此在達成正式貿易協議前可能格外謹慎。

目前,隔夜指數掉期(OIS)市場預期年底前加息15個基點。

日本國債市場動盪

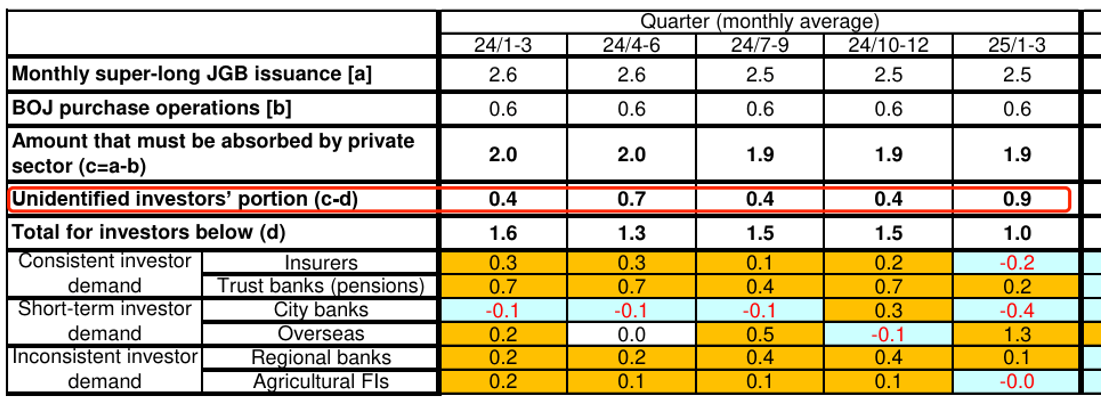

日本政府債券(JGB)市場近期出現波動性,特別是超長期債券部分。為回應市場對供給過剩的擔憂並平息近期波動,日本財務省近期宣布大幅減少20年、30年與40年期JGB的發行。然而,本週二最新的20年期JGB拍賣需求依然疲弱。

自2022年新冠疫情以來,由於持續通膨、央行「高利率維持更久」的指引以及結構性財政寬鬆(尤其在美國與英國),全球債券收益率上升。然而,日本的轉變最具結構性意義,五年內從0.525%的低點上升至近3.0%。

我們認為,與全球同行相比,JGB收益率仍有較大上升空間。首先,日本數十年來維持超低甚至負利率環境,透過日本銀行的激進債券購買(如收益率曲線控制與量化寬鬆)得以強化。即使央行保持鴿派,市場對長期利率永久壓制的看法正在消退。因此,長期JGB不再被視為無風險的「錨定」資產,其收益率上升反映市場預期。

其次,日本的債務占GDP比例為主要經濟體中最高(約250%),政府習慣發行長期債券為刺激計劃融資。然而,日本銀行近期宣布減少JGB購買意味著民間部門需吸收更多發行量。考量黏性通膨、潛在的政策滯後,以及日本銀行持有逾40%的JGB市場的流動性疑慮,投資者要求更高收益率以補償流動性與財政風險(或「信用風險」)。

因此,鑑於此結構性轉變,短期內建議投資者避免投資JGB。

日圓區間交易策略

根據國際貨幣基金(IMF)數據,日圓作為頂級儲備貨幣,占全球央行持有約5-6%,其避險地位使其在亞洲具有超大影響力,經常作為新興市場的區域政策錨。

作為汽車、半導體與精密機械的領先出口國,日本高度依賴穩定且具競爭力的匯率。即使日圓單一波動點,也可能顯著影響關鍵行業的收益,因此外匯穩定性是經濟政策的基石。

這為日本當局創造了複雜的平衡。一方面,東京需與川普政府保持合作,後者專注於減少貿易赤字。另一方面,必須保護日圓的競爭力以維持出口動能。隨著聯邦準備進入寬鬆週期,美日利差縮窄使得外匯對日本銀行訊號的敏感性增加,波動性上升。

然而,波動性不受歡迎。日本的復甦仍依賴穩定的出口收入和入境旅遊,兩者均受益於較弱的貨幣。但過度疲軟的日圓可能導致輸入型通膨,推高CPI,壓迫家庭並複雜化日本銀行的政策考量。

此政策困境可能限制日本銀行的操作空間。我們認為,美元/日圓在140-150的區間是一個務實的平衡點。一個好的策略是通過遠期合約戰術性表達此觀點——在區間邊緣附近建倉,並在匯率回歸均值時平倉。

對TOPIX與NKY持中性立場

日本股市可透過兩大旗艦指數——日經225(NKY)與TOPIX——來理解,這兩個指數反映不同的結構性敞口與宏觀敏感性。NKY對大型科技與消費品公司(如東京電子、愛德萬科技與迅銷)的權重較高,使其對美國科技情緒的貝塔值更高,更易受納斯達克動態影響。

相較之下,TOPIX更廣泛地代表日本企業部門,對國內宏觀條件與日本銀行政策更敏感,尤其是其對金融、工業與傳統出口企業的更大配置。日圓因其對出口導向行業利潤率與競爭力的影響,仍是兩個指數的關鍵驅動因子,但對TOPIX影響更大。

雖然長期結構性改革(如公司治理改善與股東回報增加)在中期內仍具支撐力,且我們對美國股市持建設性看法,這通過NKY的科技敞口間接支持日本股市,但我們對2025年下半年日本股市持中性立場,原因如下:

1. 政治不確定性:7月20日即將舉行的參議院選舉帶來潛在風險。若執政聯盟未能取得多數席位——其已失去眾議院——政策連續性可能受阻。

2. 貿易談判::美日貿易談判面臨挑戰,特別是汽車業的分歧。在7月9日截止日期前達成協議的可能性較低,但我們認為找到共同點的機率較高。

3. 國防支出壓力:計劃中的「2+2」安全會談可能因美國要求日本增加國防支出而取消。

歐洲

歐洲央行在通膨緩和中推進寬鬆週週期

截至2025年3月,歐洲央行(自ECB)自2024年6月以來已降息八次,將存款利率從4.0%的峰值降至2.0%。這一激進的政策轉向反映歐洲央行對持續通縮趨勢的回應,歐元區總體通膨率在5月降至2.0%——自2024年9月首次低於2%目標。

歐洲央行現進入更穩健的階段。在6月10日的會議上,行長拉加德強調貨幣政策在當前水平「定位良好」,表示除非出現重大數據意外,7月將暫停降息——我們認同此政策立場。市場目前預計下一次降息將於9月,這與歐洲央行在全球不確定性下的漸進寬鬆方式一致。

然而,在此政策正常化背後,歐元區經濟展現意外的韌性。第一季GDP上修主要得益於預期美國關稅前的提前活動,但德國與法國的財政努力增強了基本動能。兩國政府承諾增加國防與基礎設施投資,部分是為了緩衝美國可能退出北約所帶來的大地緣政治真空。

歐盟(區域不平衡)

隨著中東緊張局勢緩解,歐洲的戰略焦點重新轉向跨大西洋關係。隨著美國貿易政策日益保護主義,布魯塞爾面臨應對潛在關稅的挑戰,同時在與北京之間保持平衡。此動態不僅重塑歐洲的外交政策姿態,也可能強化其作為全球「搖擺」角色的地位——美國與中國透過貿易、技術與外交爭奪影響力。

從經濟角度看,美國對歐洲商品——特別是汽車與奢侈品出口——施加關稅的風險在2025年下半年尤顯突出。雖自2022年能源危機以來能源安全疑慮已減弱,但貿易摩擦重新成為歐洲面臨的主要宏觀風險。

2025年的一個顯著特徵是歐洲內部的政策分化(多層次經濟集團):

1. 德國與法國轉向擴張性財政政策,增加國防與基礎設施支出——部分是為了應對對華盛頓安全承諾的改變與區域地緣政治威脅的上升。

2. 義大利與週邊國家則受限於高債務水平、緊張的融資條件與有限的操作空間。

3. 英格蘭銀行依然是個例外,由於服務業通膨持續與黏性工資增長,其利率保持在4.75%的高位。英國通膨動態與歐元區不同,原因包括勞動力市場更緊張、房市價格持續韌性與能源衝擊的遲延傳導。英國央行可能在第四季保持謹慎,特別是臨近下次大選。

歐盟投資機會

在此複雜的背景下,歐洲的投資策略應反映週期性韌性與潛在政策風險。

股市:表現可能不均衡,高度依賴產業。積極面,與國家安全及基礎設施相關的企業——特別是在德國與法蘭西——將受益於財政順風與政治支持。同時,隨著通膨回落與利率波動減少,消費必需品與公用事業可能持續跑贏大盤,為投資組合提供防禦支撐。相反,若與美國的貿易緊張升級,工業與汽車等出口敏感產業可能面臨新的阻力。

固定收益:歐洲央行的快速降息重燃了存續期吸引力。隨著政策利率接近終端值且經濟成長穩定,我們認為5-10年期債券具價值,其收益具吸引力且避免過度暴露於長期波動風險。核心歐元區國家的主權債務——特別是法國與荷蘭——可能受益於適度發行量與有利的通膨軌跡所帶來的支持性需求。

外匯:雖美歐利差縮小支持歐元走強,但我們仍謹慎看待。因聯儲備仍按兵不動,且關稅談判未解,EURUSD可能持續區間震盪。從戰術角度,短期反彈應視為減持機會,在更明朗前保持防禦性配置。

瑞士:過渡至零利率政策

瑞士國家銀行(SNB)本週再次降息至0.5%,將通縮歸因於旅遊趨勢與油價下跌,而非貨幣升值。雖保留SNB保留其表示「必要時」干預外匯市場的指引,但其語氣或措辭未變。此先發制人的寬鬆凸顯瑞士獨特的通縮軌跡,進一步區別於英國央行與歐洲央行,我們認為此區別將持續。

過去三年,當其他主要已開發經濟央行執行激進緊縮週期時,瑞士相對低且穩定的利率使瑞士法郎成為首選融資貨幣,具低成本與穩定外匯波動的雙重優勢。然而,自2025年初以來,瑞士法郎幾乎跑贏所有G10貨幣,使空頭法郎部位日益痛苦。此動受關稅不確定性、中東緊張局勢及瑞士法郎避險吸引力的復甦驅動,後者的避險吸引力可能比日圓更強。一個可能的原因:與日本不同,瑞士無持續潛在通膨,使法郎為更純粹的防禦性資產。在許多方面,2025年瑞士法郎的走勢與黃金類似,反映經典避險相關性。

展望未來,部分投資者預期瑞士法郎強勢,特別是在地緣政治衝突、「大而美麗」的稅務計畫,或川普政府下可能升級的交互關稅情景中。隨著SNB容忍適度法郎升值,且瑞士國內數據影響次要,全球宏觀動態——尤指美元疲軟——現為瑞士法郎表現的主要驅動。

過去三年,當其他主要已開發經濟央行執行激進緊縮週期時,瑞士相對低且穩定的利率使瑞士法郎成為首選融資貨幣,具低成本與穩定外匯波動的雙重優勢。然而,自2025年初以來,瑞士法郎幾乎跑贏所有G10貨幣,使空頭法郎部位日益痛苦。此動受關稅不確定性、中東緊張局勢及瑞士法郎避險吸引力的復甦驅動,後者的避險吸引力可能比日圓更強。一個可能的原因:與日本不同,瑞士無持續潛在通膨,使法郎為更純粹的防禦性資產。在許多方面,2025年瑞士法郎的走勢與黃金類似,反映經典避險相關性。

展望未來,部分投資者預期瑞士法郎強勢,特別是在地緣政治衝突、「大而美麗」的稅務計畫,或川普政府下可能升級的交互關稅情景中。隨著SNB容忍適度法郎升值,且瑞士國內數據影響次要,全球宏觀動態——尤指美元疲軟——現為瑞士法郎表現的主要驅動。

然而,瑞士法郎現接近數十年高點,美元/瑞士法郎逼近0.81。歷史上,此貨幣對在過去20年內僅15天低於0.80。我們認同法郎在壓力時期的避險角色,但認為當前水準為做空法郎提供了吸引力的切入點。從風險報酬看,進一步法郎升值的門檻甚高,全球情緒正常化可能迅速逆轉近期漲幅。