當零售按下快轉鍵: 即時零售的速度戰與未來藍圖

一、什麼是即時零售?

在傳統門市購物與網購已經成為日常生活一部分的今天,為什麼「即時零售」會突然吸引各大企業投入鉅資?要理解這個問題,必須先釐清它的定義。

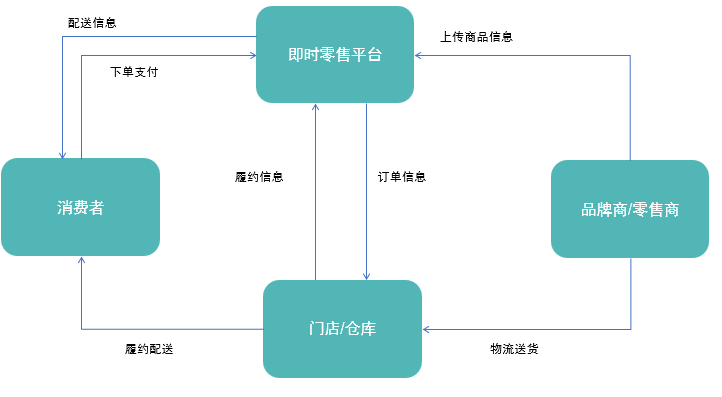

即時零售(InstantRetail) 是一種新興的零售模式,核心在於 線上即時下單、線下快速履約。它依靠在地門市、前置倉與外送網絡運作,消費者透過 App 下單後,系統會自動將訂單分派到最近的門市或倉庫,再由外送員完成「最後一哩路」的配送,通常在 30 分鐘至1 小時 內送達。

日常生活中常見的情境包括:

- 早晨:上班族發現家裡牛奶喝完了,在美團閃購下單,20分鐘後就送到門口。

- 中午:辦公室同事臨時決定加餐,在餓了麼點了燒烤,半小時後熱騰騰的餐點就送到。

- 傍晚:小孩突然發燒,父母透過京東到家App 訂購退燒藥,40分鐘內送上門。

- 晚上:滑抖音直播時看上一款進口零食,下單後由附近便利商店立即出貨,不到15 分鐘就能享用。

這些案例顯示,即時零售不只是「更快的電商」,而是消費習慣的重大變革。它將等待時間從「幾天」壓縮到「幾十分鐘」,幫助消費者隨時解決緊急或即時需求。

二、產業發展脈絡

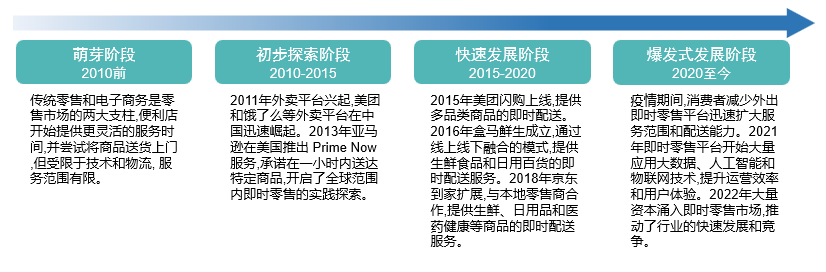

即時零售的興起並非偶然,而是零售科技進展與消費需求演變的必然結果。其發展歷程大致可分為四個階段:

- 萌芽期(2010 年前):傳統門市與電商主導市場,但各有局限──門市受制於營業時間與地點,電商雖商品多樣但配送緩慢。一些便利商店曾嘗試延長營業並提供宅配,但受限於物流與數位化程度,覆蓋有限。

- 探索期(2010–2015):智慧型手機與行動網路普及,讓「隨時購物」變得可能。美團、餓了麼等外送平台在中國快速崛起,建構初步即時外送網絡。2013年,亞馬遜在美國推出 Prime Now,主打一小時送達,開啟全球實驗。

- 快速成長期(2015–2020):技術進步、物流基礎建設完善,加上消費需求多樣化,推動即時零售快速發展。2015 年,美團閃購上線,商品範疇延伸至日用品與生鮮。2016年,盒馬鮮生創立,以「門市+倉儲」模式結合線上線下。2018年,京東到家與大型零售商合作,涵蓋生鮮、日用品與醫藥品。

- 繁榮期(2020 至今):疫情成為最大推力,消費者減少外出,對食材與藥品的即時需求爆增。平台擴大服務範圍並提升外送能力;2021年後大數據、AI與物聯網廣泛應用,提高運營效率。到 2022 年,資本大量湧入,加劇市場競爭,服務品質與使用者體驗成為關鍵。

整體而言,即時零售是 需求牽引、技術成熟與資本助推 三股力量共同作用的產物。

三、即時零售與傳統零售/電商的差異

要理解即時零售的價值,必須和傳統零售與電商做比較。

- 傳統零售:以門市為中心,消費者必須親自到店選購。優點是能直接體驗商品,但受限於地點與營業時間,例如深夜臨時需要藥品時往往買不到。

- 傳統電商(網購):依靠大型倉儲與物流配送,商品種類齊全且價格透明,但通常需1–2 天才能送達,較適合非緊急或低頻購物。

- 即時零售:結合線上下單與線下履約,強調「即時」與「便利」。訂單來源於附近超市、便利商店或前置倉,外送員完成最後一哩路,將等待時間從「天」壓縮到「小時」甚至「分鐘」。

一句話總結:電商解決了「我可以買到什麼」,即時零售解決的是「我現在就要」。

四、產業規模與未來推估

即時零售正處於高速成長期。根據產業數據,2018年市場規模僅 687 億人民幣,到 2023 年已成長至 6500 億人民幣,五年內擴張近 9.5倍,年均複合增速超過 56%。預計 2024 年將達 7800 億人民幣,2025 年突破 1 兆人民幣。其在整體網路零售中的占比,亦從 2018 年不到 1% 上升至 2023 年的 4.2%。

用戶滲透率同樣迅速攀升。2023年,中國即時零售活躍用戶已達 5.8 億人,年增 34.9%,占全體網民的 53.1%,意味著仍有近一半潛在客群尚未開發。

若以本地零售數位化視角來看,2024年中國本地零售總規模約 35 兆人民幣,即時零售滲透率僅 2.5%左右,長期市場潛能可達數十兆人民幣。換句話說,現在的6500 億只是開胃菜,真正的大餐還在後頭。

五、產業成長驅動力

為什麼阿里巴巴、京東、美團等巨頭都在全力佈局?原因來自多重驅動因素:

首先是 消費習慣改變。疫情期間,許多家庭養成線上買菜、買藥的習慣,即便疫情過去,便利與安心感仍讓他們持續使用。

其次是 本地生活數位化。藥局、便利商店與超市加速接入平台。例如,美團 2023 年就與超過 30 萬家藥局合作,涵蓋大部分核心城市,供給端逐漸成熟。

第三是 流量紅利見頂。傳統電商增速趨緩、獲客成本升高,即時零售卻能打開新的消費場景:深夜零食啤酒、清晨早餐咖啡、臨時鮮花或藥品,這些高頻即時需求是電商難以觸及的。

第四是 技術與供應鏈進步。AI 演算法能預測需求並優化派單,例如雨天系統自動增加泡麵與熱飲庫存。深圳甚至已建成無人機外送網絡,擁有 25 條航線,累計完成超過 22萬筆訂單。

最後是 戰略競爭。即時零售已成為兵家必爭之地。阿里不做,會被美團分流;美團不擴展零售,可能被抖音蠶食;京東若缺席,戰場將拱手讓人。這就是為什麼阿里宣布未來三年每年投資 500 億人民幣,既是防守,也是進攻。

六、全球產業格局

中國:全球最活躍市場

中國憑藉 高人口密度、支付普及與成熟外送員網絡,成為全球即時零售的先驅。

- 美團閃購:2023年訂單年增40%,商品交易金額超過4000 億人民幣,預計2025 年市占率將近40%。

- 京東到家:依託京東供應鏈與沃爾瑪、永輝等合作,主攻家庭採購場景。

- 餓了麼:雖市占率略低,但持續從餐飲延伸至便利零售。

- 抖音、小紅書:以直播帶貨切入,推動「邊看邊買,立即送達」。

東部沿海城市(北上廣深、杭州等)滲透率已超過65%,縣市市場亦加速成長。2023年縣市即時零售規模達 1500 億人民幣,年增 23%,佔整體 23%。美團已覆蓋 2800個縣市,京東到家則覆蓋 2000個縣區。

美國:超市合作為主

美國模式不同,因人口分散、物流成本高,更依賴與大型超市合作。

- Instacart:輕資產平台,不建倉庫,直接撮合用戶與超市。疫情期間訂單量暴增十倍,2023年成功上市。

- DoorDash:從餐飲外送起家,延伸至生鮮日用品。

- Amazon Prime Now:承諾一小時送達,但覆蓋範圍有限,難以全國推廣。

歐洲與其他市場:資本退潮後的冷卻

歐洲曾出現 Gorillas、Getir等主打「15 分鐘送達」的新創,靠燒錢補貼迅速成長,但隨著融資環境惡化,不得不裁員或被收購。

印度、東南亞等市場也在探索即時零售,但因支付與基礎設施不足,進展相對緩慢。

即時零售並非全新概念,過去已有多次嘗試與教訓。

- 每日優鮮(中國):前置倉模式的代表,2015年起快速擴張,估值曾超過30 億美元。但因營運成本過高、訂單密度不足,最終在2022 年退市。這說明前置倉模式需要龐大的資金與更長的盈利週期。

- O2O 百團大戰(2014–2016,中國):上百家團購平台激烈競爭,大部分倒閉或被併購,最終由美團脫穎而出。這場大戰證明,只有資金雄厚且能熬得住的企業,才能在補貼戰後存活。

- Amazon Prime Now(美國):技術與模式成熟,但因美國城市分散、物流效率低,難以規模化。

- Gorillas、Getir(歐洲):主打「15分鐘送達」,一度獲得巨額融資與高估值,但隨著資本退潮,因虧損過大被迫裁員或出售。

這些案例顯示:即時零售不是「燒錢就能成功」的生意,必須具備 規模、資金、效率與耐心,才能長期存活。

八、主要參與者的優勢與劣勢

1. 美團閃購(中國)

- 優勢:擁有全中國最大規模的外送員網絡與領先的AI 派單系統,即使在極端天氣下仍能保持履約能力。

- 劣勢:配送成本高,外送員勞動權益爭議頻繁,可能引發政策監管;供應鏈深度不足,難以和京東比拼商品品質。

2. 京東到家(達達集團,中國)

- 優勢:與沃爾瑪、永輝等大型零售商合作,依託京東供應鏈與品牌信任度,在家庭採購場景中表現穩定。

- 劣勢:高度依賴合作零售商,靈活度不足,市場份額落後於美團。

3. Instacart(美國)

- 優勢:輕資產模式,透過與 Costco、Kroger等超市合作快速擴張,疫情期間成為美國家庭的必需工具。

- 劣勢:高度依賴超市,缺乏自主供應鏈與定價權,毛利率偏低。

4. 朴朴超市(中國)

- 優勢:採用「大倉高密度+前置倉」模式,履約成本比業界平均低 35%;SKU(stock keeping unit, 庫存單位) 達6000–8000 種,高於同行。2024年營收突破300億人民幣,毛利率22.5%,首次實現全年盈利。

- 劣勢:模式需要高城市密度與大量資金,難以擴展至低密度地區。

九、挑戰與機遇

挑戰:

- 高成本壓力:外送員薪資與補貼佔營收 20–30%,前置倉固定支出龐大。

- 庫存管理複雜:需求波動大(受天氣、突發事件影響),容易造成缺貨或損耗。

- 用戶留存困難:競爭激烈,消費者忠誠度低,平台必須靠補貼或會員制來維繫。

- 政策與環保壓力:外送員勞動保障、食品安全與環保包材(成本高出 30%)等,都可能推升營運成本。

機遇:

- 市場規模持續擴張:2025 年突破 1 兆人民幣,長期潛力可達數十兆。

- 用戶紅利尚未完全釋放:目前僅一半網民使用,仍有龐大客群可開發。

- 縣市市場加速:2023年縣市市場規模達1500 億人民幣,年增23%,增速超過一線城市。

- 多模式並存:平台型主導大眾市場,前置倉與「倉店一體化」滿足中高端需求,協同發展更具韌性。

十、結論

即時零售已經不只是外送平台的延伸,而是逐步成為零售產業的新基礎設施。它滿足了消費者對「便利、即時」的需求,也為零售商與平台開闢新成長空間。

未來十年,我們認為即時零售將沿著以下四個方向發展:

- 全面滲透:從一線城市擴展到縣市,從年輕人延伸到中高齡族群。

- 科技驅動:AI 預測、無人車、智慧倉儲進一步降低成本。

- 盈利模式多元化:廣告、會員、金融服務將成為重要收入來源。

- 國際差異化:中國走「高密度+高效率」路線,美國依賴超市合作,歐洲則在資本退潮後尋求更穩健模式。

總體而言,即時零售不再是一時的風口,而是零售行業的長期結構性趨勢。它的本質在於將「到店」轉變為「到家」,推動零售效率全面提升,同時深刻改變消費者習慣。在未來十年,隨著市場規模持續擴張、使用者滲透率向下沉市場延伸,以及技術不斷進步,即時零售將逐步成為全球零售體系的重要基礎設施。

在競爭格局方面,我們判斷 美團與阿里有望成為這場戰役的最終勝出者。美團依靠龐大且成熟的騎手網絡,以及已建立的高頻使用者基礎,在履約效率和使用者黏性上具備明顯優勢;阿里則憑藉雄厚的資金實力,透過大規模補貼策略迅速搶佔市場規模,形成強勁攻勢。相比之下,京東雖然也採取了類似阿里的戰略,但其資金實力與補貼空間有限,長期競爭力或將受到制約。整體來看,中國即時零售市場的主導權更可能集中於美團與阿里,而京東則或需依託供應鏈優勢,尋找差異化突破口。